En el periodo entre los siglos VI a.j. hasta el siglo II d.j. se produce lo que en filosofía denominamos el paso del mito al logos, a esta época se remonta el origen de lo que llamamos ciencia, pues estos primeros pensadores observaron que los fenómenos naturales estaban sujetos a reglas que podían ser conocidas por la razón, estructurarlas en diversas disciplinas y predecirlas.

Los Pitagóricos intentaron explicar atreves de las matemáticas hechos fundamentales de la naturaleza.

Aunque Platón fue ante todo filosofo y político, también se ocupó de temas científicos con inmensa influencia hasta fechas muy cercanas. Aseguró que los sentidos sólo nos daban apariencias, el conocimiento científico consistía en investigar su mundo de ideas, captado solamente por la mente. Con esto dejó en claro la preeminencia intelectual sobre lo sensorial.

Sin lugar a dudas Aristóteles ha sido el filósofo griego con mayor influencia en occidente. Su obra abarca la Física, la Lógica, la Biología y las Ciencias Sociales, y lo que no pudo encuadrar en éstos títulos, los consideró como Metafísica. Para él la ciencia tenía como propósito encontrar la naturaleza de las cosas, para él, el centro del universo era la tierra, esférica y finita, el movimiento era dado por un motor inmóvil externo al universo.

En el siglo II vivió y desarrolló sus estudios Claudio Tolomeo. Su obra está formada por textos de Astronomía, Geografía, Música y Óptica. Creó el modelo geocéntrico del universo o modelo tolemaico, vigente más de catorce siglos; dio argumentos racionales y fácilmente entendibles a sus teorías logrando convertirlas en modelos prácticos y de gran eficacia.

Tolomeo perteneció al grupo de científicos griegos que bien podrían llamarse prácticos, pues no se preocuparon por los aspectos relacionados con la naturaleza de los objetos que estudiaban.

En todos estos pensadores surgieron modelos cosmogónicos, que intentaron explicar desde la razón la estructura del universo y desde la observación determinar su dimensión, de esta forma el estudio de la bóveda celeste dejó de ser una cuestión mítica para pasar a formar parte de los estudios científicos.

La visión filosófica griega de la naturaleza no estuvo nunca de acuerdo con una explicación mitológica, pues la filosofía fue un ataque a los dioses y a la religión; los dioses eran explicados por la naturaleza y las causas. El logos de la realidad no se encontraba en plegarias, templos o artilugios mágicos.

Todas estas insipientes ciencias pasarían al Medioevo con una continuidad más los agregados de la Teología y la Filosofía como búsqueda de las causas, y por ello como modelos científicos.

El cosmos Medieval fue descripto en términos modernos por genios como el Obispo de Lincoln, Roberto Grosseteste, en el siglo XIII y también por Dante Alighieri en su libro “Presentó”, este, no era una caricatura de un teólogo-mítico, sino un hombre que nos presentó un universo completo.

Es cierto que la iglesia vigilaba las enseñanzas, aplicaba procesos canónicos de condenación de proposiciones y premisas, a raíz de estos procesos condenatorios se decidió argumentar desde la negación y esto provocó avances no esperados en la ciencia medieval. Por ejemplo, en 1277 se prohibió la proposición de que Dios, aunque omnipotente, pueda crear algo contradictorio, de esto se desprendió la premisa que Dios no podía crear en el universo un espacio vacío. Por lo tanto, no hay que admitir espacios vacíos en el universo a partir del año 1277, pero si podía crear muchos mundos para llenar espacios vacíos, universos completos en forma de esferas.

Lo mismo ocurrió con Dante Alighieri, que describió el universo en términos geométricos, en forma circular, infinito, esfera llena de luz, un universo en expansión, que da vuelta en revoluciones.

Dice Horia-Roman Potapievici, profesor de física de la Universidad de Bucarest en Rumania, sobre la forma del universo descripta por Dante:

“Los hombres de antaño habían de reconciliar una imagen científica del mundo griego, pagana y materialista, con una exigencia absoluta, derivada de la certeza de la Revelación. Para los medievales existían la razón y la revelación, el mundo de los sentidos y Dios. Existía, de igual manera, la parte del universo cuyo centro era la tierra y aquella otra cuyo centro era Dios, como también existían lo visible y lo invisible. No les resultaba fácil reconciliar aquellos mundos, por ello vivían en tensión. Parte de la extraordinaria fertilidad de la cultura medieval se debe al hecho de que lograron vivir dicha tensión a una altura intelectual que, a nosotros, hombres que hemos optado únicamente por la mitad siniestra de la imagen, se nos escapa casi en su integridad. Nosotros hemos relegado por completo la otra mitad de la imagen, la del lado derecho, y por ello sólo somos capaces de la creatividad de lo visible, privados casi completamente de la creatividad de lo invisible. Vivimos amputados.

En este editorial intentaremos explicar cuál fue el legado que nos dejaron nuestros modernos, una idea de naturaleza que paso a ser un reino, a funcionar como una maquina comparada con un reloj, explicada como un libro, en donde cada científico le impone una lectura, creando lenguajes cada vez más abstractos y sólo entendidos por él y su comunidad epistémica pertinente.

EL LEGADO MODERNO.

PRIMERA METAFORA: “COMO UN LIBRO”.

El nacimiento de la nueva ciencia implicó, ya para el siglo XVII y XVIII, un trastoque de los cimientos de la mentalidad cultural occidental. No solamente se incorporaron nuevos protocolos de investigación, se cambió la metodología en el modo en el que el ser humano interrogaba a la naturaleza, lo que provoco modificaciones radicales, que una vez completadas para fines del siglo XVII no tuvo vuelta atrás.

La síntesis científica Newtoniana aglutinó en un solo sistema del mundo las investigaciones que, desde Leonardo hasta Galileo, y de Copérnico a Kepler habían dado cuenta de la racionalidad de nuestro universo terrestre y celeste.

Para el siglo XVIII y XIX, la naturaleza interpretada como una obra divina entro en oposición con la lectura de la naturaleza como un acabado mecanismo de relojería.

En el siglo XVII Galileo da el primer paso para dividir a la naturaleza, donde el logos divino se manifestaba a los hombres, para ponerla como un libro escrito en lenguaje matemático.

Las reglas de funcionamiento parecían no corresponder con el Génesis de la Biblia y el conflicto de subordinación de saberes, entre el Libro de las Sagradas Escrituras y el Libro de la Naturaleza escrito en “lenguaje matemático” parecía acentuarse.

Una naturaleza escrita en lenguaje matemático, permanecería oculta para quienes no pudieran leer esos caracteres, esto acarreaba un problema para la filosofía de la naturaleza, pues es necesario entender el lenguaje correcto para comunicarlo y hacerlo comunicable.

Ahora ¿si se encontrara el lenguaje en el que el Libro de la Naturaleza está escrito, este texto quedaría en paralelo con el libro de la visión de la naturaleza donde Dios habría escrito su obra?

Tanto Galileo como el filósofo francés Rene Descartes, vieron este paralelismo y criticaron las Sagradas Escrituras, diciendo que el entendimiento quedó inserto en dudas y sus conclusiones no son exactas. En Filosofía, las sectas son innumerables, en matemáticas no hay sectas; los filósofos están jugando siempre con meras probabilidades, sólo los matemáticos pueden alcanzar conclusiones demostrables. Estos razonamientos, estas afirmaciones; llevaron a Descartes a afirmar que el único conocimiento es el matemático. Dice Etinee Gilson citando a Descartes: “no que no se deba estudiar otras ciencias que la Aritmética y la Geometría, sino solamente que, en nuestra búsqueda de una ruta directa hacia la verdad, no nos debemos ocupar de ningún objeto que no pueda alcanzar una certeza igual a la certeza de las demostraciones de la Aritmética o de la Geometría.”

Se trata de una sabiduría que no era una crónica dudosa ni un mero número indefinido de hechos, sino la razón misma, por lo tanto, el conocimiento verdadero es necesario, pero el verdadero conocimiento es matemático, luego todo conocimiento tiene que ser matemático. ¿Y cómo quedaba el conocimiento de la naturaleza viva y mítica en este embrollo matemático? Tendrá que ser matematizado.

SEGUNDA METAFORA “COMO UN RELOJ”

Con la Ilustración, toma auge la idea de una naturaleza vista como un gran mecanismo de funcionamiento similar a un reloj, creada por una deidad impersonal, a manera como un relojero, este ajusta su mecanismo cada un determinado tiempo, esto nos dejaba un mundo a semejanza de una máquina que no necesitaba un Dios creador, ya que el reloj tiene existencia más allá de un relojero.

Retornando a Descartes, éste considera que solamente el hombre consiste de cuerpo y mente, los cuerpos naturales no son sino cuerpos, partículas extensas ocupando lugares determinados en el espacio. Son meras máquinas, incluso nuestro cuerpo humano considerado separado de la mente es pura máquina, con este razonamiento llegaba a un mundo geométrico y mecánico creado por un Dios omnipotente, pero solo necesario para dar el primer empujón a las máquinas y provocar el movimiento entre las distintas piezas, que luego funcionarán por propia inercia provocando ellas mismas el movimiento, prescindiendo del Dios creador.

TERCER METÁFORA: “COMO UN REINO”

La metáfora de la naturaleza como un gran reino gobernada por un gran Rey, también compitió con la idea de naturaleza que nos dejaban las Escrituras a cerca de la esencia y destino del cosmos.

Este gran Rey era el Sol que influía en todos los desarrollos sobre la tierra y giraba en torno a ella, idea surgida de la Teoría Tolemaica.

Esta visión era acorde con la idea geocéntrica que dominó gran parte de la Edad Media. Como era de corriente uso, los monarcas se movían en torno a sus súbditos, el Sol giraba en torno a la tierra y a los Planetas menores. La visión de la naturaleza coincidía así con el desarrollo de la vida cotidiana de esta sociedad medieval.

Con el cambio cultural acaecido con el Copernicanismo y su teoría heliocéntrica, el hombre creyente del Medioevo y sus sucesores modernos, perdieron el sentido de la naturaleza creada por el Dios único y necesario, y se transformaron en “medida” de lo natural, la naturaleza quedo a merced del científico.

Luego de pasar por Avicena con una existencia como accidente, un Dios sin esencia que es pura existencia, llegamos a René Descartes que como producto del escepticismo del último periodo medieval y atreves de sus experimentos matemáticos, denostando la filosofía, cree encontrar verdades para convertirlo en amo y señor de la naturaleza.

Partiendo del ente únicamente como esencia y la existencia como accidente, se procedió a una mate matización de la naturaleza, a partir de esta matemática ontologizada, la noción de naturaleza variaba según la lógica o el método científico que imperaba, y como predijo Descartes, el hombre se creyó el Gran Rey sobre ese reino inmenso que es el Universo; desplazando no solamente al sol y a la Tierra sino a su mismo Creador, el Dios Único que solo termino teniendo existencia sin esencia.

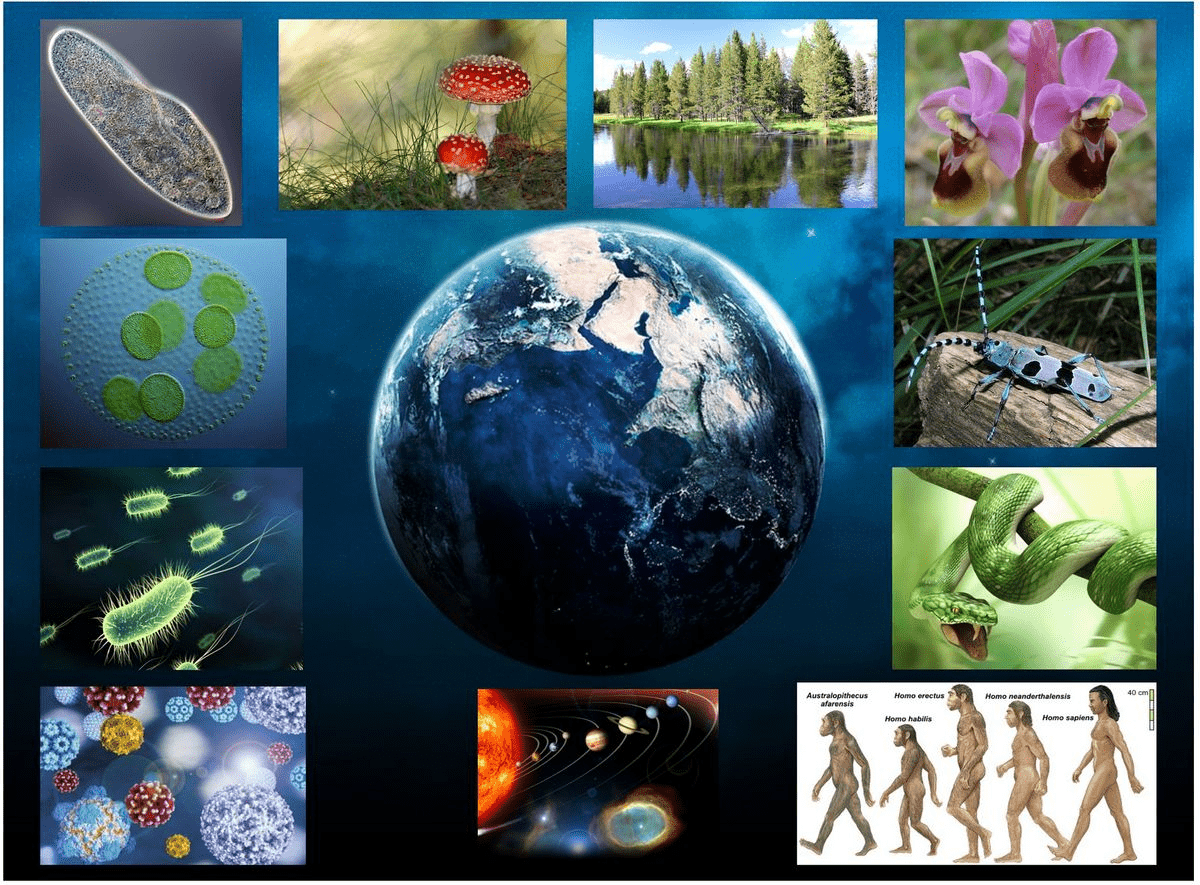

Se dio origen a una nueva concepción del Cosmos, lo que en su construcción encierra elementos míticos-simbólicos, y es estrictamente científico en la verificación de sus elementos, simultáneamente en dicha concepción, el término ciencia pasó a tener una significación univoca, considerando científico aquello que, a partir de hipótesis previas y con rigor metodológico efectivamente ha sido verificado.

CONCLUSION

Somos resultado de un proceso histórico: antiguo, medieval y moderno, meras denominaciones para un mínimo orden que fue construyéndose indistinto a ellos.

La primera actitud del hombre hacia la naturaleza es de “candoroso amor”, pero el amor suscita el deseo de dominio, que busca un provecho material, una ciencia positiva que investiga las leyes del mundo físico para ponerlo a su servicio, capitalismo y conocimiento científico que son el anverso y el reverso de una misma mentalidad que llega hasta nosotros signada por la cantidad, la abstracción y la utilidad.

El fundamente del mundo Medieval era la tierra estática, se vivía en términos de eternidad, el espacio era cualitativo, se respondía a principios metafísicos; pero el mundo que lo reemplazó fue el de la ciudad tumultuosa, liberal y dinámica regida por la cantidad y la abstracción.

No queremos presentar una postura anti-científica, pero si creemos que la naturaleza es algo más que un mecanismo de reloj que se mueve por sí misma, que puede ser explica simplemente por un experimento realizado sobre un solo individuo en una atmósfera previamente preparada y controlada.

Optamos por una ciencia con principios filosóficos como guía, no con científicos al servicio del poder de turno para el dominio de la otra parcialidad, sino con poder para servir sin ningún otro agregado.

No podemos negar la sabiduría del libro de la naturaleza, leyéndolo en un lenguaje netamente humano, como es el matemático, caemos en simplismo lógicos, debemos respetar su lenguaje, ese que está lleno de misterios, de sonidos, de momentos no siempre explicables con la razón.

La ciencia misma a través de todos sus procesos, nos muestra a menudo que sus resultados no son exactos y los procesos naturales no terminan reaccionando como fueron explicados, ¿por qué entonces negarles su funcionamiento y dictarles leyes?, ¿por qué no aceptar sus cambios, sus modificaciones como un proceso natural?

Creemos es tarea de la Filosofía de la Ciencia poner a discusión permanentemente los enfoques racionales del conocimiento, no con ánimos de mitificarlos o negarlos, sino para recordarle a ese científico que sigue siendo un ser humano inserto en un complejo mundo natural.

Por el Filósofo Marcelo Rippa