El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional sancionó la ley 13.010 de Voto Femenino o de Derechos Políticos, un logro crucial para las mujeres argentinas. Con el impulso de Eva Perón, la mujer tuvo un reconocimiento civil fundamental negado por mucho tiempo.

Desde fines del siglo XIX las mujeres argentinas venían luchando por sus derechos cívicos. En 1907 la médica y política socialista Alicia Moreau de Justo creó el Comité Pro Sufragio Femenino; tres años después, en mayo de 1910, Buenos Aires es sede del Primer Congreso Femenino Internacional donde se reclamó enérgicamente el derecho de las mujeres a votar.

La primera mujer en votar e incorporada al padrón electoral en Sudamérica, fue la Dra. Julieta Lanteri, fundadora del Partido Feminista Nacional. Reclamando su derecho como ciudadana, se presentó a la Justicia e inesperadamente para muchos, se le concedió la posibilidad de sufragar en los comicios municipales de Buenos Aires en 1911.

En ese año, el diputado socialista Alfredo Palacios presentó el primer proyecto de ley de voto femenino en el Parlamento Nacional, faltaba aún un año para que se sancionara la Ley Sáenz Peña de voto secreto, universal y obligatorio, pero sólo habilitó a votar a los hombres mayores de 18 años. La iniciativa de Palacios ni siquiera fue tratada en el recinto. Las mujeres eran consideradas incapaces por el Código Civil de 1871. Recién en 1926, por la ley 11.357, alcanzaron la igualdad legal con los varones aunque no era respetada en los hechos porque no incluía el derecho al voto ni la patria potestad compartida.

En las elecciones provinciales de San Juan de 1928, votaron todas las mujeres sanjuaninas gracias a que este derecho había sido incorporado un año antes a la Constitución Provincial.

En septiembre de 1932, Diputados debatió un nuevo proyecto que ingresó al Congreso con 95.000 boletas electorales firmadas por mujeres de todo el país. El 17 de septiembre, dio media sanción a la ley de sufragio femenino, pero fue rechazada por el Senado.

En términos retrógrados, se oponía a este derecho un diputado conservador de apellido Uriburu: “Cuando veamos a la mujer parada sobre una mesa o en la murga ruidosa de las manifestaciones, habrá perdido todo su encanto. El día que la señora sea conservadora; la cocinera, socialista, y la mucama, socialista independiente, habremos creado el caos en el hogar”.

Hacia la igualdad

En aquella Argentina reinaba una marcada desigualdad entre la mujer y el varón. La falta de derechos hacía que las mujeres no pudieran acceder a trabajos ni salarios dignos, mucho menos ejercer el propio voto democrático.

Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón creó la División de Trabajo y Asistencia a la Mujer. El 26 de julio de 1945, en un acto celebrado en el Congreso, Perón explicitó su apoyo al voto femenino. Se formó entonces la Comisión Pro Sufragio Femenino, que elevó un petitorio al Gobierno solicitando el cumplimiento de las Actas de Chapultepec, por las cuales los países firmantes que aún no habían otorgado el voto a la mujer se comprometían a hacerlo.

La campaña presidencial de 1946 evidenció que la mujer, aún sin derechos cívicos, había ingresado en la vida política argentina. Faltaba su legitimación. Ya en el gobierno, Perón volvió sobre la cuestión del sufragio femenino. Lo hizo en su primer mensaje al Congreso, el 26 de julio de 1946 y en el Plan Quinquenal.

La activa campaña de Evita

Eva Perón emprendió la campaña desde distintos lugares: con los legisladores, con las delegaciones que la visitaban, con las mujeres nucleadas en los centros cívicos, a través de la radio y de la prensa. El mensaje iba dirigido a un universo femenino extenso, se instaló en las mujeres y ellas pasaron a desempeñar un papel activo: se realizaron mitines, se publicaron manifiestos y grupos de trabajadoras salieron a las calles a pegar carteles en reclamo por la ley. Centros e instituciones femeninas emitieron declaraciones de adhesión. Las mujeres reconocían en Eva Perón a su portavoz.

Una avalancha de telegramas con un sin fin de remitentes llegaban a diario a los despachos de los diputados y senadores nacionales de aquel entonces. Eran personas, organizaciones sociales y grupos partidarios que solicitaban la aprobación de la ley del voto femenino. Otros, preferían acudir a su popularidad para hacerse escuchar, como muchas actrices y actores famosos de la época, participando en cortos audiovisuales que fomentaban el debate.

Mientras que las mujeres organizadas empapelaban las ciudades con el lema “la mujer puede y debe votar”, Evita impartía sus discursos por radio, religiosamente, alentando a las mujeres a luchar por sus derechos.

Se consagra el Voto Femenino Universal

El 21 de agosto de 1946, el Senado de la Nación dio media sanción a la norma que reconocía los derechos políticos de la mujer, pero en la Cámara Baja quedó trabada en comisiones. Finalmente, el 9 de septiembre de 1947 se convirtió en ley el proyecto que había aprobado un año antes el Senado.

El 23 de septiembre de 1947, el Poder Ejecutivo promulgó la ley 13.010, por eso en esa fecha se conmemora el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer.

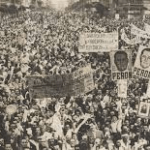

Desde el histórico balcón de la Casa Rosada, Evita expresó dirigiéndose a la multitud que celebraba la promulgación de la ley en plaza de Mayo: “Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo, ante vosotras, con la certeza que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas”.

Cuatro años después, el 11 de septiembre de 1951, las mujeres argentinas acudirán masivamente a las urnas para ejercer por vez primera su derecho al voto en las elecciones nacionales donde será reelegido presidente Juan Domingo Perón.

Por Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba